研究背景:长期以来,公共政策被认为是推动中国一系列重大改革与发展的重要工具。然而,与社会和经济转型的需求相比,现有的公共政策决策理论和实践都存在一定的滞后,无法更好地服务于现阶段的社会和经济发展。从理论上看,我国公共政策决策理论仍欠缺系统化,针对复杂情景的决策模式优化选择方法有待完善;从实践上看,我国处于社会和经济转型的新时期,利益主体和表达渠道日趋多元化,传统的公共政策决策模式的局限性日益凸显。因此,深入研究中国公共政策决策模式,剖析中国公共政策决策的制度结构、运行机制和本质特点和演进规律,对于满足经济和社会发展需求、转变政府职能以及探寻适合我国国情的公共决策现代化的实现路径具有重要的理论和现实意义。

研究目标:本课题的主要研究任务是通过系统考察决策过程中决策主体、运行机制和政策环境的深层动力机制和演进过程,在理论分析、国际比较和实证研究的基础上,构建中国公共政策决策模式的理论分析框架,丰富和发展中国本土的公共政策理论。

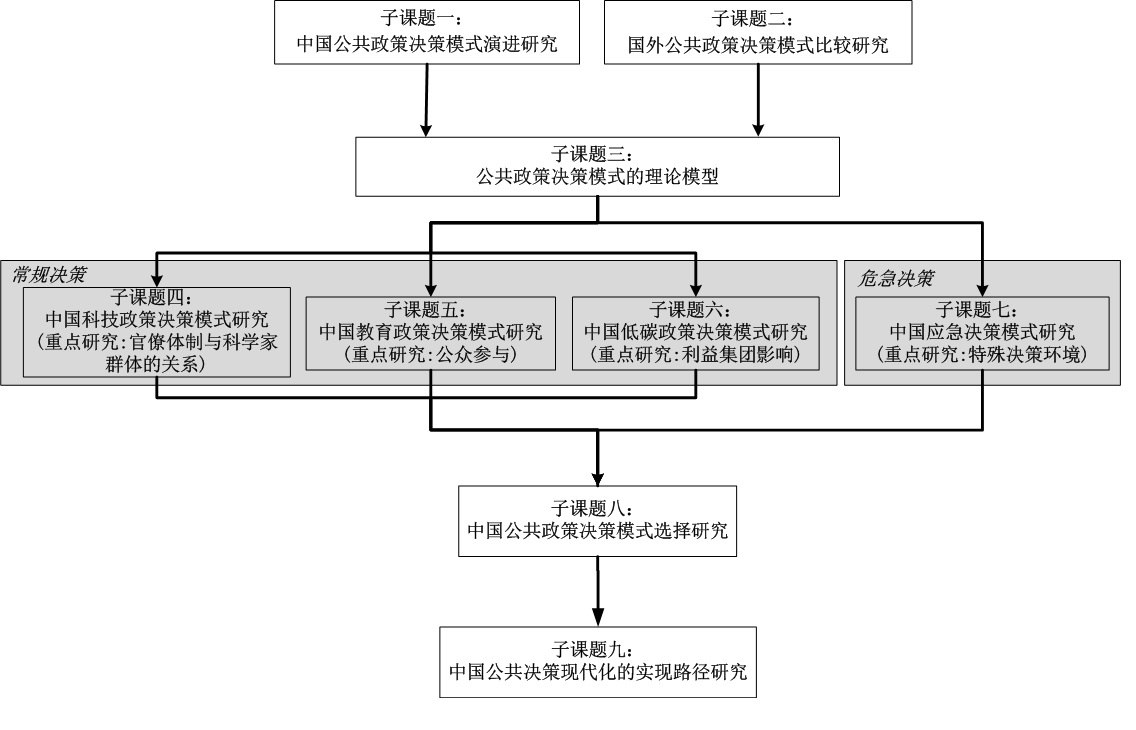

研究框架:本课题重点选择科技、教育和低碳三个常态决策领域以及应急决策领域进行实证研究,深入剖析公共政策决策模式的不同特性,分析与解释中国现行公共政策决策模式的核心因素,提出并验证公共政策决策模式的分析框架,最终提出适合中国国情的现代化公共政策决策模式、推动中国公共政策决策现代化的政策建议。

本课题依托单位为清华大学公共管理学院,课题负责人为苏竣,核心团队由薛澜、齐晔、王孙禺、彭宗超、黄萃、陈玲等公共管理和公共政策领域知名学者组成,包括教育部“长江学者”特聘教授3名,正高职称5名,副高职称2名,中级职称2名,博士后1名。另有20余位青年学者、博士后与博硕士研究生参与项目研究。

本课题负责人苏竣是清华大学公共管理学院教授,教育部“长江学者”特聘教授,国家自然科学基金创新群体带头人,国家“万人计划”哲学社会科学领军人才,兼任教育部公共管理学科专业教学指导委员会副主任委员,享受国务院特殊津贴,入选国家百千万人才工程,并被授予有突出贡献中青年专家和称号。苏竣教授长期致力于公共科技政策和决策模式研究。苏竣教授同时还兼任美国哈佛大学肯尼迪政府学院兼职研究员(Associate)、美国塔夫茨大学弗莱彻法律和外交事务学院高级研究员(Senior

Research Fellow)。

课题组核心团队成员薛澜是清华大学公共管理学院教授、院长,教育部“长江学者”特聘教授,兼任中国行政管理学会副会长、全国MPA教育指导委员会副主任等学术职务。薛澜教授在中国公共政策过程、国家危机管理体系建设、科技政策与创新管理等公共政策领域开展了大量学术和政策研究,产生了重要的学术和政策影响。

课题组核心团队成员彭宗超是清华大学公共管理学院教授,院党委书记、副院长。彭宗超教授长期致力于公共政策与危机管理研究,在国内高水平学术期刊、国际国内大型学术会议以及中央机关重要内部刊物上发表学术论文及研究报告60余篇。

课题组核心团队成员齐晔教授清华大学公共管理学院教授,清华大学-布鲁金斯研究中心主任,教育部“长江学者”特聘教授,国务院学位委员会学科评审委员。齐晔教授在环境科学、政策与管理领域发表学术论文及著作100余篇(部),其中SCI或SSCI收录26篇,被引用数百次,单篇最高引用近百次,在资源环境政策与管理、全球气候变化、可持续发展等领域具有重大的政策影响。

课题组核心团队成员王孙禺曾任清华大学教育研究院教授,清华大学教育研究会副理事长,清华大学教育研究院学术委员会主任。主要研究方向为教育政策与高等教育管理。

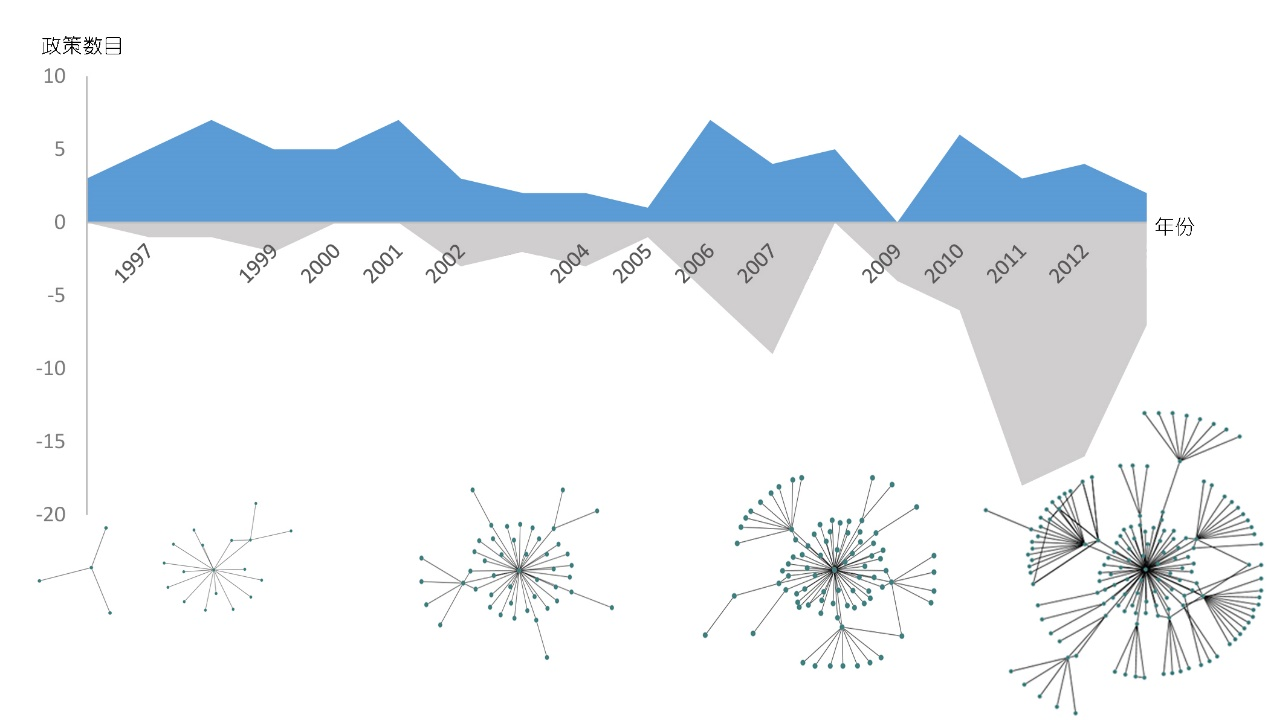

课题组核心团队成员黄萃是清华大学公共管理学院副教授,政治与公共政策研究所副所长,清华大学政府文献中心主任,自然科学基金优秀青年基金获得者。黄萃副教授主要研究方向为公共政策分析、政策文献计量,共发表学术论文60余篇,其中SSCI期刊论文8篇,CSSCI检索24篇。

课题组核心团队成员陈玲是清华大学公共管理学院副教授,清华大学产业发展与环境治理研究中心副主任。陈玲副教授长期致力于决策理论与政策过程与科技与产业创新政策研究,共发表学术论文40余篇,其中SSCI期刊论文8篇,

CSSCI检索27篇。

课题组与哈佛大学签署协议,共同发起、共同组织、共同资助“清华-哈佛低碳发展与公共政策国际会议”,每年在清华大学举办一次,现已于2014年、2015年、2016年、2017年成功举办了四次国际会议。来自世界各国的百余位专家学者受邀参会。与会专家围绕低碳发展中的科技创新、公共政策与市场机制等议题进行交流,分享环境污染控制、能源技术创新和公共政策干预的经验,拓展合作研究与人员交流的广度和深度,取得了丰硕的成果。会议受到人民日报、中新网等媒体的广泛报道。

课题组与哈佛大学签署协议,共同发起、共同组织、共同资助“清华-哈佛低碳发展与公共政策国际会议”,每年在清华大学举办一次,现已于2014年、2015年、2016年、2017年成功举办了四次国际会议。

2014年6月3日至4日,第一届清华-哈佛低碳发展市场机制国际研讨会在主楼召开。环境保护部副部长李干杰、科学技术部原副部长吴忠泽、清华大学副校长谢维和出席开幕式并致辞。清华大学薛其坤副校长出席了欢迎酒会。本次会议聚焦于公共治理视角下的市场机制与低碳发展。哈佛大学肯尼迪政府学院Henry

Lee教授,清华大学低碳经济研究院院长何建坤教授,欧洲大学学院气候政策研究中心主任Denny Ellerman教授,意大利教育、大学及研究部Ignazio

Musu荣休教授,中国工程院院士、清华环境学院钱易教授等专家学者分别发表主题演讲。会议设立三个分论坛:“减少碳排放的市场机制”、“激励低碳技术创新的政策”和“水资源与能源的可持续发展”。与会专家一致认为,当前空气污染、气候变暖等一系列问题正在制约人类的可持续发展,解决环境与能源问题的根本出路在于探索可持续的低碳发展道路,人类社会要构建以低能耗、低污染、低排放为特征的发展模式,优化能源结构、保护生态环境、推动产业转型升级。低碳发展的未来既离不开技术创新,也离不开有效的公共政策与完善的市场机制的协同作用。本次会议由清华大学与哈佛大学联合主办,清华科教政策研究中心和哈佛大学肯尼迪政府管理学院中国能源可持续发展研究组具体承办,来自中国、美国、欧盟、澳大利亚等多个国家和地区的专家以及清华公共管理学院、经济管理学院、社会科学学院等八个院系的60余名专家学者参加了此次会议。

2015年6月18至19日,第二届清华-哈佛能源技术创新与公共政策国际研讨会在清华大学举行。国家自然科学基金委员会主任杨卫,环境保护部副部长李干杰,清华大学校务委员会主任陈旭,国务院参事、科技部原副部长刘燕华,国家气候变化专家委员会副主任、清华大学低碳经济研究院院长何建坤等出席开幕式。来自中国、美国、欧盟等多个国家和地区的60余名专家学者参加了研讨会。陈旭在论坛开幕式前与哈佛大学肯尼迪政府学院贝尔弗科学与国际事务中心科技与公共政策项目主任、前工学院院长Venky

Narayanamurti教授一行进行了简短会谈。双方表示,未来将在能源技术与公共政策领域开展更加深入的合作,为应对全球能源环境挑战做出贡献。此次会议是清华大学与哈佛大学联合主办的第二届公共政策与低碳发展系列国际研讨会。本届研讨会聚焦于公共政策视角下的能源技术研发和推广,以及中国在能源技术创新上的路径取向和政策选择,旨在推进中美两国在能源技术创新领域的合作研究,分享两国在此方面的实践经验。会议还设立了“能源技术研发的政府资助”、“促进企业的能源技术创新”、“能源研发机构的管理”三个分论坛。与会嘉宾就相关问题进行了深入讨论。与会专家认为,在全球积极应对气候变化的大背景下,国际社会迫切需要提高清洁能源在能源结构中的比例,这既离不开技术创新,也离不开有效的公共政策与完善的市场机制的协同作用。同时,应对未来挑战,还应进一步加强国际合作与交流。

2016年6月2至3日,第三届“清华-哈佛低碳发展与公共政策国际研讨会”在清华大学主楼召开。国家环境保护部副部长李干杰,科学技术部副部长李萌,自然科学基金委员会副主任何鸣鸿,清华大学校务委员会副主任史宗恺,哈佛大学肯尼迪政府学院教授、原工学院院长Venkatesh

Narayanamurti等嘉宾出席会议开幕式并致辞。来自中国、美国、欧盟等多个国家和地区的专家学者、政府官员和企业界人士近百人参加了本次研讨会。

李干杰在致辞中表示,2016年4月22日在联合国总部签署的《巴黎协议》标志着人类的气候治理进入了前所未有的新阶段。中国重视绿色发展、低碳发展,积极应对全球气候变化,提出了优化产业体系、推进新型城镇化、推进资源节约利用、加大环境综合治理力度等一系列重大举措。中国政府主动控制碳排放,深度参与全球气候治理。他强调,保护环境、低碳发展是全世界的共同责任,加强广泛深入的国际合作是我们积极应对气候变化领域的必然选择,要为创造更加美好的世界作出贡献。

李萌在致辞中指出,多年来,科技部一直把低碳发展和应对全球气候变化作为科技政策和项目布局的战略重点,支持节能技术、开发新能源、碳减排、碳捕捉、碳封存等方面的科技创新,让能源和相关产业成为带动我国产业升级的积极动力。李萌认为,本次论坛是了解、研究世界低碳发展的难得机会。要立足本国实际,借鉴世界先进经验,为中国和世界的可持续发展做出新的、更大的贡献。

何鸣鸿认为中国经济的发展正面临一个重大模式转换。优化产业结构、提高发展质量,推动社会、经济的健康发展是政府、社会、企业和公众共同追求的目标。何鸣鸿指出,国家自然科学基金委一直积极推动环保低碳工作,在培养、发现优秀人才,支持有前途的先进技术创新方面不断加大投入,推进物理、化学、生命、地球、信息、健康和管理等多领域的绿色低碳研究。

哈佛大学肯尼迪政府学院教授、原工学院院长Venkatesh

Narayanamurti在致辞中简要回顾了过去三十多年来哈佛大学不断拓展加深与包括清华在内的多所中国大学的交流与合作,并认为,哈佛和清华的合作将达到新的高度和广度。

清华大学公共管理学院教授苏竣主持开幕式并致欢迎辞。开幕式后,清华大学原常务副校长、低碳经济研究院院长何建坤教授,美国总统科技顾问委员会委员、哈佛大学肯尼迪政府学院科学、技术与公共政策中心主任Daniel

Schrag教授,以及原国务院发展研究中心党组书记、副主任、中国电动汽车百人会理事长陈清泰分别做了主旨演讲。

2017年6月1日至2日,“第四届清华-哈佛低碳发展与公共政策国际研讨会”在清华大学召开。本次大会由清华大学科教政策研究中心和哈佛大学肯尼迪政府学院贝尔福(Belfer)中心承办,清华大学何建坤教授、苏竣教授和哈佛大学Daniel

Schrag教授、Henry Lee教授、Matthew Bunn教授担任大会联席主席。

会议聚焦中美碳排放达到峰值之后低碳发展的技术路线和公共政策制度安排等热点问题。两天的会议中,紧扣当前低碳治理的理论与实践前沿,分别围绕中国低碳发展的基础,以及核能可持续利用两个议题展开深入讨论。承接第三届大会对于低碳发展治理现象、机制的观察与探讨,本次大会进一步深入剖析中国低碳发展战略要义,关注低碳发展市场化过程下的前沿、疑难问题。

与会中美专家学者共同探讨推动学科融合,形成综合性研究成果。低碳发展与核能可持续利用问题是跨学科领域的议题,既包含技术问题,又涉及治理层面。与会专家分别从自然科学与社会科学的不同专业角度参与研讨。来自清华大学公共管理学院、环境学院、热能工程系、电机系、核能与新能源研究院等与低碳发展、新能源利用相关院系的主要负责人,以及美国国家实验室首席科学家、负责人参加了本次系列活动。围绕能源技术的发展现状、气候变化的现实挑战的前景规划,与会专家共同为促进低碳治理与更加高效安全的核能技术发展的公共政策发展建言献策。